Was unsere Patienten sagen

Kann man eine IVF-Behandlung machen, während man stillt?

Das Stillen hat einen direkten Einfluss auf den Menstruationszyklus und die Fruchtbarkeit. In den ersten Monaten nach der Geburt ist es üblich, dass der Eisprung aufgrund des Hormons Prolaktin, das während des Stillens freigesetzt wird, unterdrückt wird. Dies kann die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Schwangerschaft verringern, da der Zyklus möglicherweise noch nicht wieder regelmäßig ist oder der Eisprung gar nicht stattfindet.Sobald das Baby seltener gestillt wird oder Beikost erhält, kann der Hormonspiegel wieder sinken und der Zyklus normalisieren. Es ist wichtig zu wissen, dass der Eisprung oft zurückkehrt, bevor die erste Menstruation auftritt, weshalb es theoretisch möglich ist, auch während der Stillzeit schwanger zu werden.In der Regel raten Fruchtbarkeitsexperten davon ab, eine IVF-Behandlung durchzuführen, während man noch stillt. Dafür gibt es mehrere Gründe:- Hormonelle Medikamente: Während einer IVF-Behandlung werden hormonelle Medikamente eingesetzt, um die Eizellreifung zu stimulieren und den Eisprung zu kontrollieren. Diese Hormone können die Milchproduktion beeinflussen und möglicherweise in die Muttermilch übergehen, was ein Risiko für das gestillte Baby darstellen könnte.- Wechselwirkungen der Hormone: Das Stillhormon Prolaktin kann die Wirkung der Fruchtbarkeitsmedikamente beeinträchtigen und die Erfolgschancen einer IVF senken. Eine kontrollierte Stimulation der Eierstöcke kann schwieriger sein, wenn Prolaktin weiterhin in hohen Mengen im Körper vorhanden ist.- Stress und Erholung: Eine IVF-Behandlung kann körperlich und emotional anstrengend sein. Die Kombination aus der Pflege eines Neugeborenen, Stillen und der IVF-Behandlung könnte zusätzlichen Stress verursachen und die Erfolgschancen verringern. Zudem benötigt der Körper Erholung nach der Geburt, um eine erneute Schwangerschaft bestmöglich zu unterstützen.Während es keine absoluten medizinischen Verbote gibt, eine IVF-Behandlung während der Stillzeit zu beginnen, wird dies von den meisten Fachärzten nicht empfohlen. In speziellen Fällen, etwa wenn der Kinderwunsch sehr dringend ist und das Abstillen nicht sofort möglich erscheint, kann ein Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin darüber Aufschluss geben, ob eine IVF dennoch sinnvoll ist. Dabei sollte stets abgewogen werden, welche Risiken für die Behandlung und die Gesundheit des Kindes bestehen könnten.Die beste Vorgehensweise besteht darin, das Stillen zu beenden und dem Körper einige Monate Zeit zu geben, sich vollständig zu erholen und den Hormonhaushalt zu normalisieren. Sobald die Periode wieder regelmäßig einsetzt und die hormonellen Schwankungen durch das Stillen nicht mehr bestehen, sind die Erfolgsaussichten einer IVF-Behandlung höher. Dies gibt dem Körper die besten Chancen, auf die hormonelle Stimulation während der IVF anzusprechen und eine erfolgreiche Schwangerschaft zu ermöglichen.Anabolika und Unfruchtbarkeit

Diese Substanzen werden bereits seit Jahrzehnten eingesetzt und können verschiedene Auswirkungen auf die männliche Gesundheit haben.Viele Anabolika entfalten ihre Wirkung, indem sie wie männliche Hormone wirken oder diese enthalten. Diese männlichen Hormone fördern das Muskelwachstum. Allerdings führt die direkte Zufuhr von männlichen Hormonen von außen dazu, dass die Hoden aufhören, diese Hormone selbst zu produzieren. Dies hat nicht nur zur Folge, dass die Hodenfunktion reduziert wird, sondern auch, dass die Größe der Hoden beträchtlich abnehmen kann.Durch eine verringerte Hodenfunktion reduziert sich auch die Samenproduktion, wodurch Männer nach der Einnahme von Anabolika oft stark eingeschränkte Samenbefunde aufweisen, bis hin zur Unfruchtbarkeit. Der Effekt, den wir bei Männern nach der Anabolikaeinnahme beobachten, ist oft langanhaltend. Selbst wenn Männer die Anabolika absetzen, kann sich die Hodenfunktion nur langsam erholen, und die betroffenen Männer können dadurch langfristig unfruchtbar werden.Auch in Bezug auf das Sexualleben können sich Anabolika langfristig negativ auswirken. Männer, die Anabolika eingenommen haben, leiden häufiger unter Potenzproblemen. Es kann für sie schwer sein, eine Erektion zu erreichen oder diese während des Geschlechtsverkehrs aufrechtzuerhalten, was sich nicht nur negativ auf ihr Sexleben, sondern auch auf ihre Zeugungsfähigkeit auswirken kann.Männer, die Anabolika einnehmen oder eingenommen haben, sollten daher ihre Fruchtbarkeit von einem Experten abklären lassen, auch wenn noch kein aktueller Kinderwunsch besteht, um hier frühzeitig vorzubeugen.Rückblick ESHRE 2019

Von 24.-26. Juni fand letzte Woche im Messezentrum die weltweit größte Tagung für Reproduktionsmediziner, die ESHRE (European Society of Human Reproduction and Endocrinology, www.eshre.eu) statt. Das Wunschbaby Institut Feichtinger hat sich aktiv am Programm beteiligt. So hatte Priv.-Doz. DDr. Feichtinger einen Vorsitz und Dr. Anna Oberle hat einen vielbeachteten Vortrag zur von uns entwickelten Mikrobiomanalyse des Endometriums gehalten.Insgesamt haben 7 Mitarbeiter des WIF’s an der Tagung teilgenommen um ihr Wissen auf den aktuellsten Stand der Wissenschaft zu bringen und direkt die neuesten Erkenntnisse für unsere Paare umzusetzen. Eines der größten Themen der diesjährigen Tagung war sicherlich das Mikrobiom. Dieses scheint eine wesentliche Rolle im Rahmen der Implantation des Embryos zu spielen und sollte bei Frauen mit wiederholten IVF Versuchen nicht außer Acht gelassen werden. Natürlich bietet eine Tagung von der Größe der ESHRE auch eine große Reihe an Aktivitäten und Möglichkeit des professionellen Austausches außerhalb des Kongresses. So hat Professor Bruno Lunenfeld, der Erfinder der Gonadotropintherapie (Stimulationsmedikamente) am 25.6. das WIF gemeinsam mit internationalen Kollegen aus Frankreich, Russland, Bulgarien, Togo und Kamerun besucht. Beim Wohltätigkeitslauf der Tagung wurde unser Laborleiter Dr. Enrico Vaccari der schnellste österreichische Teilnehmer.Mehr Informationen unter: www.eshre2019.euKinderwunsch & Gebärmutterschleimhaut

Mag. Julia Ecker spricht in dieser Podcast Episode mit Priv. Doz. DDr. Michael Feichtinger vom Wunschbaby Institut Feichtinger, warum die Gebärmutterschleimhaut von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Schwangerschaft ist, wie diese untersucht werden kann und ob es Möglichkeiten gibt, den Aufbau positiv zu beeinflussen.Babypost von Lieselotte

Lieber Herr Professor Feichtinger! Liebes Wunschbaby-Team!

Wir kennen uns ja eigentlich schon recht lange – länger noch als meine Eltern und daher ist es höchste Zeit, mal „Danke“ zu sagen,dafür, dass Ihr meine Eltern so nett und fachkundig betreut habt,dafür, dass Ihr mir so sehr geholfen habt, mich auf meinen Weg zu machen,

dafür, dass Ihr so an mich geglaubt habt – kurz:

dafür, dass es mich gibt.Ihr habt meine Mami und meinen Papi unendlich glücklich gemacht.Das vergessen Euch die beiden nie!Alles Liebe,

Eure Lieselotte

Lesen Sie mehr

ICSI – Intrazytoplasmatische Spermieninjektion

Im Gegensatz zur IVF wird bei dieser Methode ein Spermium ausgesucht und in die Eizelle injiziert.

Was steckt hinter den Begriffen IVF und ICSI?

Indikation

Eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion ist dann indiziert, wenn ein schlechter Samenbefund beim Mann die Ursache für ungewollte Kinderlosigkeit darstellt.

Bei zu geringer Anzahl der Spermien, eingeschränkter Beweglichkeit und/oder erhöhtem Anteil an fehlgebildeter Spermien, ist eine Befruchtung auf „natürliche“ Weise nicht möglich und muss daher mittels Mikroinjektion unterstützt werden.

Erfolgschancen

Die Chance, mit Hilfe einer ICSI -Behandlung schwanger zu werden, liegt bei 30–40 Prozent pro Zyklus, abhängig von Alter des Patientenpaares, hormoneller Ausgangssituation, Grunderkrankungen (Diabetes mellitus, Bluthochdruck...), und Lifestylefaktoren (Übergewicht, Stress, Nikotinabusus, übermäßiger Alkoholkonsum...).

Behandlungsablauf

Hormonelle Stimulation der Eierstöcke

Eine IVF- (In-Vitro-Fertilisation) oder ICSI-Behandlung (Intrazytoplasmatische Spermieninjektion) wird, bis auf wenige Ausnahmen, nach hormoneller Stimulation der Eierstöcke durchgeführt.

Ziel einer Hormontherapie ist es, mehrere Follikel (Eibläschen) auf beiden Eierstöcken zeitgleich heranwachsen zu lassen, um mehrere befruchtungsfähige Eizellen zu gewinnen.

Eine Vorbereitungsphase ("Down Regulation") soll den Körper auf die eigentliche Stimulation einstimmen, in dem die körpereigene Hormonproduktion bzw. -ausschüttung unterdrückt wird. Diese sogenannte "Down Regulation" kann entweder durch tägliche Injektionen unter die Haut (subcutan) oder orale Einnahme bestimmter Medikamente erfolgen. Dies hat den Vorteil, dass die Stimulationsphase von außen besser steuerbar wird.

Zur anschließenden Stimulation der Eierstöcke (Ovarien) werden FSH (follikelstimulierendes Hormon) und LH (luteinisierendes Hormon) in ihrer Reinform oder als Kombinationspräparat verwendet. Während der Hormonbehandlung wird täglich, immer zur selben Tageszeit, eine bestimmte Menge dieser Hormone (abhängig von Alter, Gewicht etc.) in Form von subcutanen Injektionen verabreicht. Die Anwendung dieser Medikamente wird zu Beginn der Behandlung genau erklärt und demonstriert und kann von der Patientin selbst oder vom Partner durchgeführt werden, wodurch keine täglichen Arztbesuche notwendig sind.

Durch engmaschige Ultraschalluntersuchungen wird nun die Anzahl der Eibläschen, deren Wachstumsverlauf und der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut genau beobachtet. Haben die Eibläschen eine bestimmte Größe erreicht, wird der Eisprung durch die Verabreichung des Hormones hCG (humanes Choriongonadotropin) medikamentös ausgelöst. Damit kann der optimale Zeitpunkt, kurz vor dem Eisprung, für die Eizellentnahme festgelegt werden.

Die Eizellentnahme

36 Stunden nach der "eisprungauslösenden Spritze" werden die Eizellen transvaginal (durch die Scheide) ultraschallgezielt entnommen. Mit einer Nadel werden die Eibläschen unter Ultraschallsicht fokussiert, punktiert und die Follikelflüssigkeit samt der darin enthaltenen Eizelle abgesaugt.

Anschließend werden die Eizellen unter mikroskopischer Sicht aus dieser Flüssigkeit isoliert, in ein spezielles Nährmedium überführt und in einem Brutschrank bei 37°C inkubiert.

Die Follikelpunktion dauert durchschnittlich 5–15 Minuten, abhängig von der Anzahl der Eibläschen. Um den Eingriff zu erleichtern, erhalten unsere Patientinnen eine Kombination aus Schlaf- und Schmerzmittel. Die Follikelpunktion erfolgt ambulant und es ist lediglich eine Beobachtungszeit von 1 bis 2 Stunden in unseren Ruheräumen notwendig.

Die Samengewinnung

Die Samengewinnung erfolgt durch Masturbation nach 2–3-tägiger Karenz (kein Samenerguss) am Tag der Eizellentnahme. Dies ist "auf Befehl" oder unter Zeitdruck und Stress nicht immer leicht, daher besteht in Ausnahmefällen auch die Möglichkeit, die Samenprobe von zuhause mitzubringen, wobei zu beachten ist, dass der Zeitraum zwischen Samengewinnung und Abgabe der Samenprobe im Institut zwei Stunden nicht überschreiten darf.

Die Befruchtung – Methode ICSI

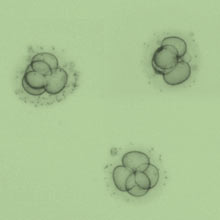

Die Befruchtung der entnommenen Eizellen erfolgt noch am selben Tag. Das Prinzip der ICSI-Methode liegt darin, dass der Befruchtungsvorgang mittels einer Mikromanipulation unter einem speziellen Mikroskop "nachgeahmt" wird. Die Eizelle wird dafür mit einer Glaspipette fixiert und ein Spermium wird mit einer feinen Hohlnadel direkt in die Eizelle eingebracht. Am nächsten Tag wird unter mikroskopischer Sicht kontrolliert, wie viele der Eizellen tatsächlich Zeichen einer stattgefundenen Fertilisierung (zwei Vorkerne = Pronuclei und zwei Polkörper) aufweisen.

Der Embryotransfer

2–5 Tage nach der Befruchtung werden 2–3 Embryonen mit Hilfe eines dünnen flexiblen Kunststoffschlauches (Katheter) unter Ultraschallsicht in die Gebärmutter eingebracht.

An welchem Tag nun der Embryotransfer stattfindet, ist abhängig von der Anzahl der befruchteten Eizellen. Sind 1–4 Eizellen befruchtet, werden diese meist 2–3 Tage nach der Punktion wieder in die Gebärmutter eingesetzt. Während dieser Zeit werden die Embryonen täglich in ihrer Entwicklung (Zellteilung) beobachtet und nach bestimmten Kriterien wie Zellteilungsrate und Regelmäßigkeit der Zellteilung beurteilt. Für den Transfer werden die qualitativ besten Embryonen ausgewählt.

Bei fünf oder mehr Embryonen wird ein Transfer am 5. Tag nach Befruchtung, ein sogenannter Blastozystentransfer, angestrebt. Ein Blastozyst ist das am weitesten entwickelte Embryonalstadium, das außerhalb des Körpers erzielt werden kann. Sind mehr als für den Embryotransfer vorgesehene qualitativ gute Embryonen vorhanden, können diese kyrokonserviert (in flüssigem Stickstoff eingefroren) werden.

Das Einbringen der Embryonen dauert nur wenige Minuten und verläuft im allgemeinen schmerzlos. Anschließend empfehlen wir unseren Patientinnen, sich 20–30 Minuten in unseren Ruheräumen zu entspannen.

Assisted Laser Hatching (AHL), "Schlüpfhilfe"

Die Eizelle bzw. der Embryo ist von einer festen Hülle umgeben, der sogenannten Zona pellucida. Wenn der Embryo im Laufe seiner Entwicklung das Blastozystenstadium erreicht, muss er aus dieser Hülle schlüpfen, um sich in der Gebärmutter einnisten zu können. Manchmal ist diese Hülle jedoch "verhärtet" oder überdurchschnittlich dick, was eine Einnistung erschwert oder sogar unmöglich macht. In diesen Fällen wird mittels Laser die Zona pellucida eingeritzt bzw. ausgedünnt, um dem heranwachsenden Embryo das "Schlüpfen" und somit auch die Einnistung zu erleichtern bzw. zu ermöglichen.

Einnistungsphase (Lutealphase)

Mit der Eizellentnahme beginnt die 2. Zyklushälfte, die sogenannte Gelkörperphase.

In dieser Phase wird die körpereigen Gelbkörperhormonproduktion medikamentös unterstützt, wodurch die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) auf die Einnistung des Embryos optimal vorbereitet wird. Die in der Lutealphase verwendeten Medikamente können in Form von intramusculären Depotspritzen, subcutanen Injektionen, Tablettenform oder als Vaginalzäpfchen verabreicht werden.

Zwei Wochen nach Befruchtung der Eizellen kann frühestmöglich eine Schwangerschaft durch Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG im Blut oder im Harn erwiesen werden.

Bei nachgewiesener Schwangerschaft wird die Unterstützung der Lutealphase bis zur 12. Schwangerschaftswoche fortgesetzt.